Es könnte gut sein

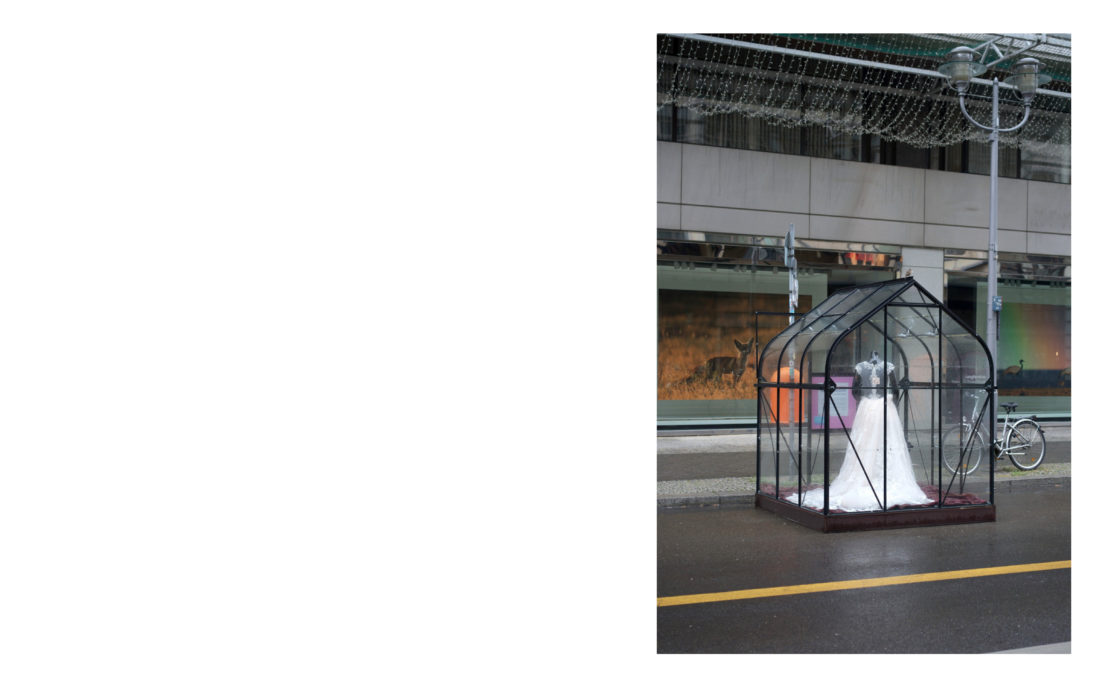

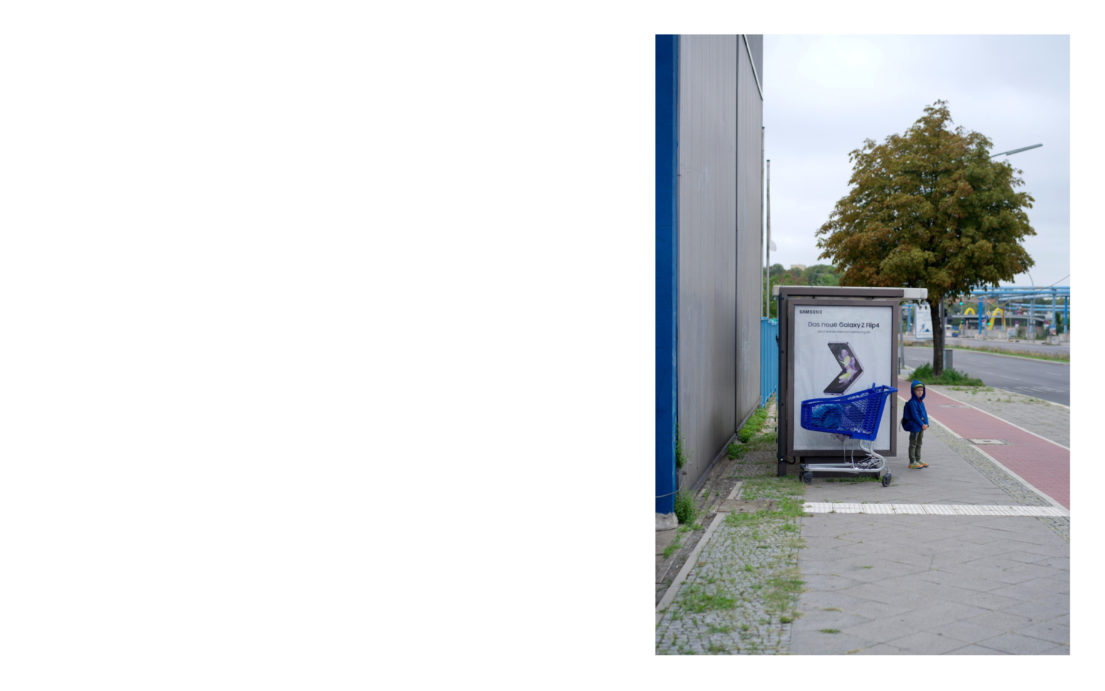

Es ist wahrlich nicht mehr einfach heutzutage, Berlin zu lieben. Ein Gefühl der Fremdheit macht sich breit, wenn der hier Geborene registrieren muss, dass er in seiner Stadt höchstens noch geduldet ist und die eigene Existenz am seidenen Faden des alten Mietvertrags hängt. Wie sein Herzblut an eine Stadt verschenken, die einem Sätze vor die Füße wirft wie jenen, es gäbe kein Recht auf bezahlbares Wohnen in der Innenstadt.

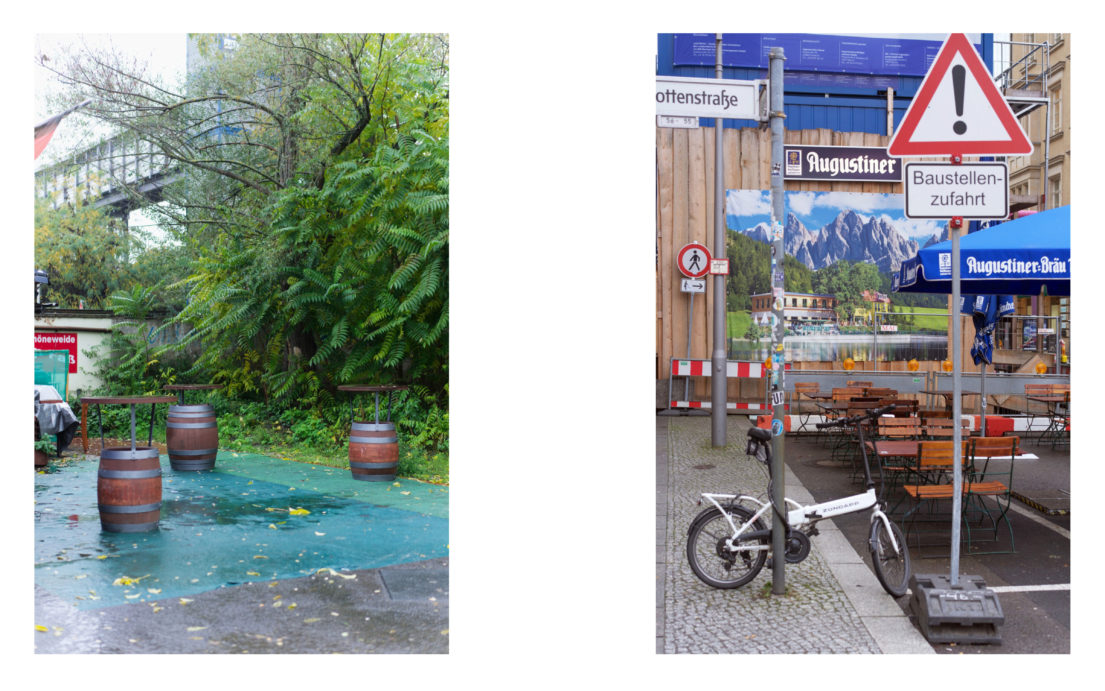

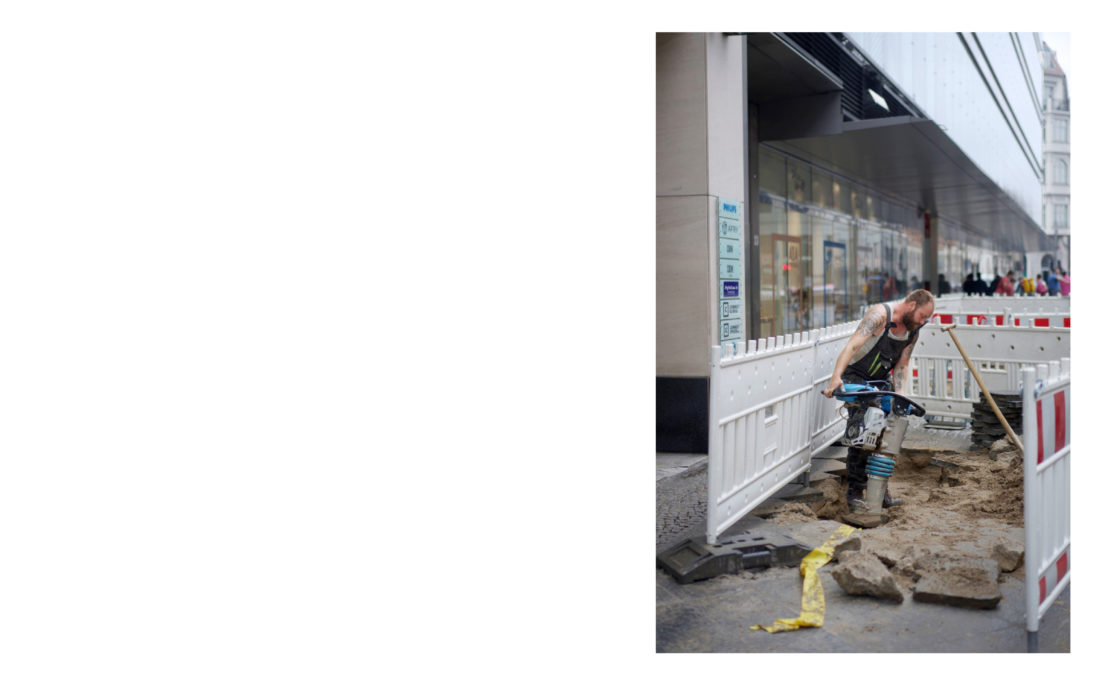

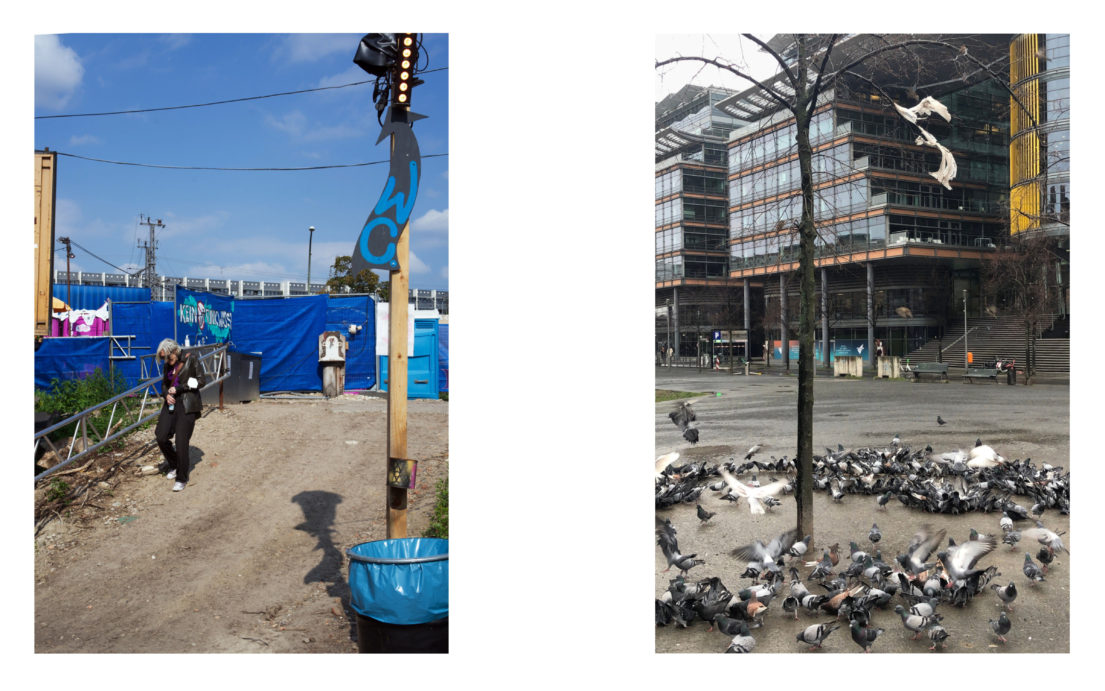

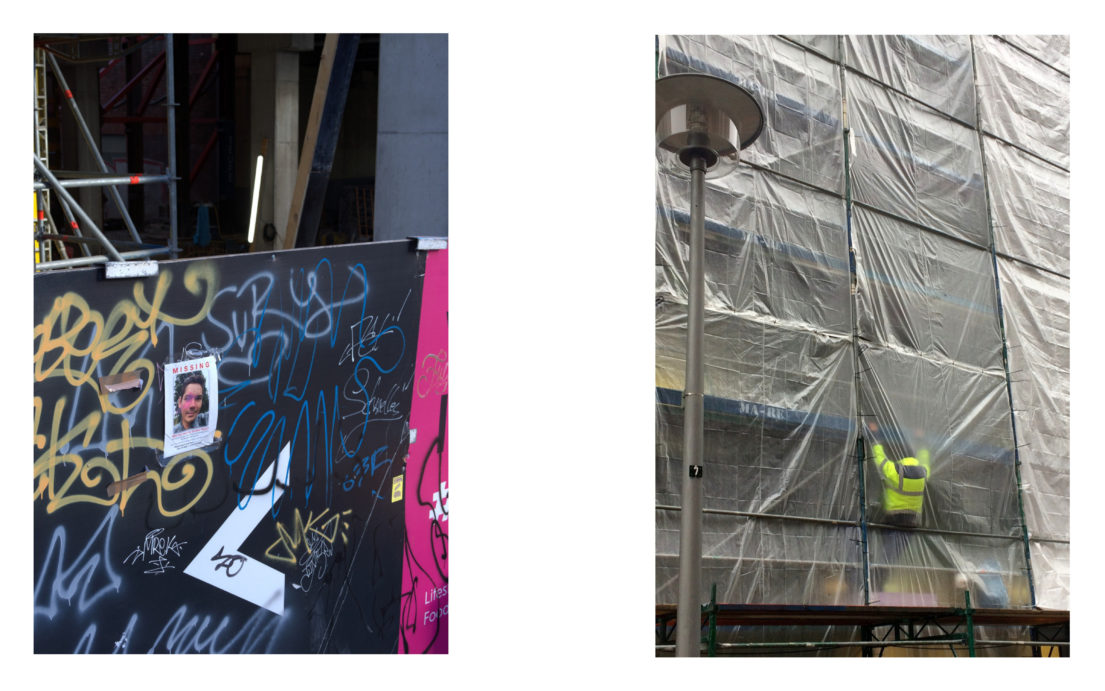

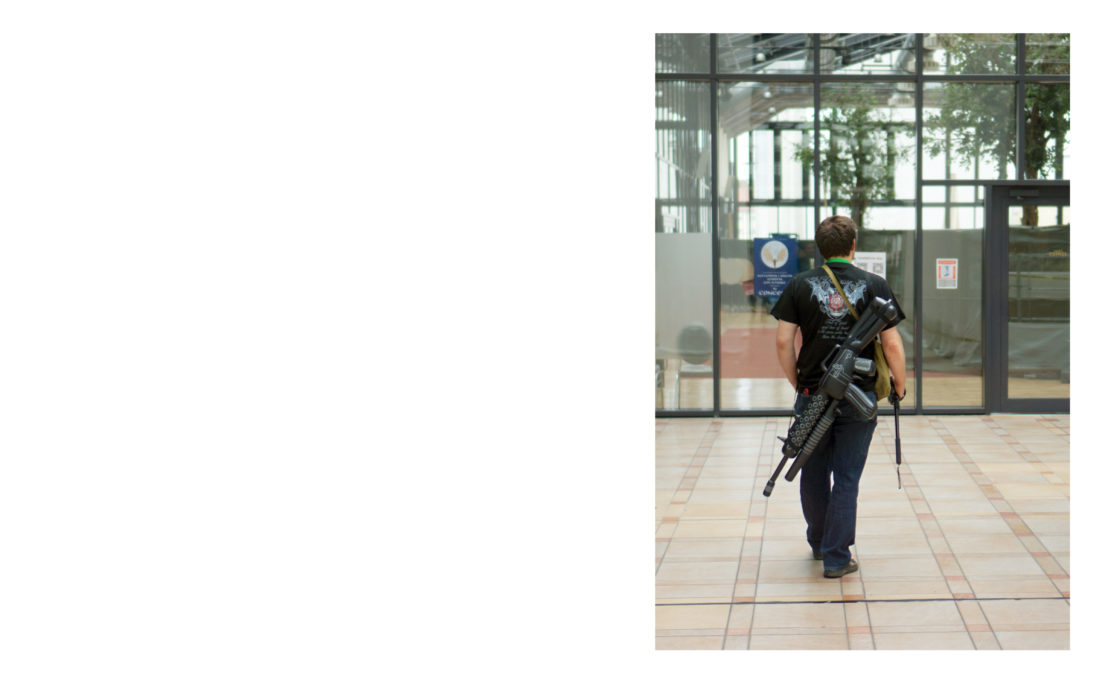

Berlin glänzt speckig und schämt sich seiner eigenen Schäbigkeit längst nicht mehr. Im Gegenteil versucht die Stadt, ihre Verlorenheit und Ungestalt als Vorzüge der Metropole zu verkaufen. Die Visionen scheinen aufgebraucht, eine wechselnde Schar hilfloser und/oder unfähiger Politiker behauptet eine Gestaltungsmacht, die jedoch längst bei anonymen Investoren liegt, die sich einen Deut um die Lebensqualität in der Stadt scheren, solange die Rendite stimmt. Übrig bleiben noch mehr der verwaisten (Dauer-) Baustellen auf Berlins Straßen.

Das Provisorische, Unfertige oder bereits wieder Kaputte ist zum Markenzeichen der wachsenden und beständig an sich selbst und seiner Verwaltung scheiternden Stadt geworden, wobei selbst die Improvisation mit bisweilen lächerlich bürokratischer Gründlichkeit betrieben wird. Die Stadt schämt sich ihres verwahrlosten Erscheinungsbildes nicht einmal mehr und scheint sich selbst aufgegeben zu haben. Das Versprechen der Urbanität, das immer noch seine Anziehungskraft ausübt, ist zum Fluch geworden.

Berlin, im Mai 2024